2023.06.28

【経営学実地研究】にいがた県央マイスターを活用した地域産業・観光活性化について

ゼミ・講義

2023.06.26

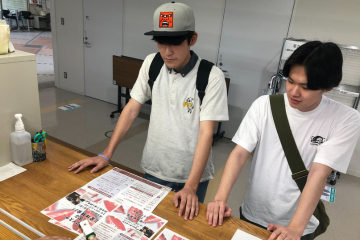

【経営学実地研究】加茂市アウトドア事業のPR企画報告会が行われました

ゼミ・講義

2023.06.13

地域共育型インターンシップについて

ゼミ・講義進路・就職

2023.05.08

大学にも体育みたいな講義がありますよ

写真ゼミ・講義

2023.02.03

ボランティア実践で『第3回たがみひな巡り』の設置作業を行ってきました

動画ゼミ・講義

2023.02.01

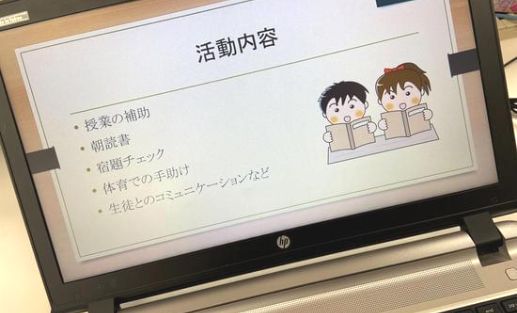

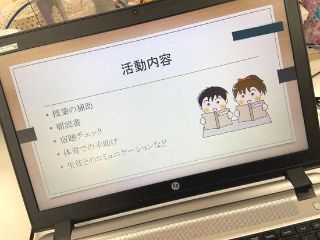

「スクールボランティア」の活動報告会が実施されました。

写真ゼミ・講義進路・就職資格

2023.01.27

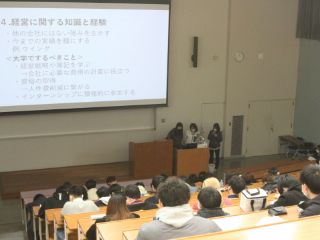

2022年度「経営トップセミナー(後期)」 テーマに沿って発表を行いました。

写真ゼミ・講義講演会

2023.01.03

GrowCALカンファレンス2022(学生の学会)を開催しました

写真ゼミ・講義行事講演会

2022.12.29

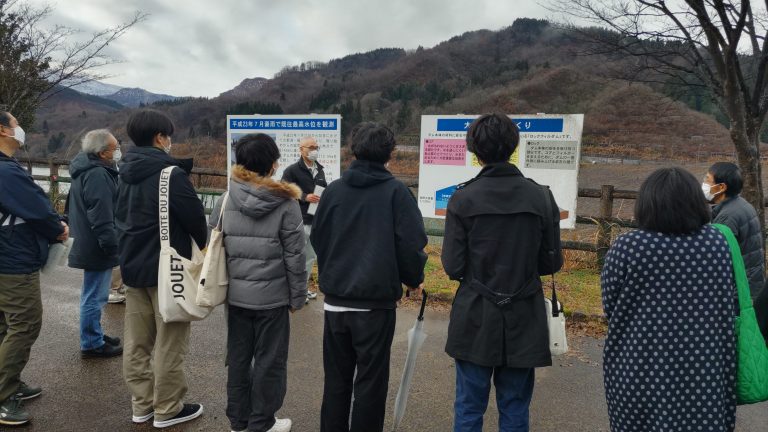

大谷ダム周辺施設活用計画提案に係る実地調査に学生が参加しました

写真ゼミ・講義

2022.12.27

地域共育型インターンシップ研修報告会

写真ゼミ・講義進路・就職

2022.12.26

「NPO法人ソーシャルファームさんじょう」の皆さまと交流しました

写真ゼミ・講義

2022.12.14

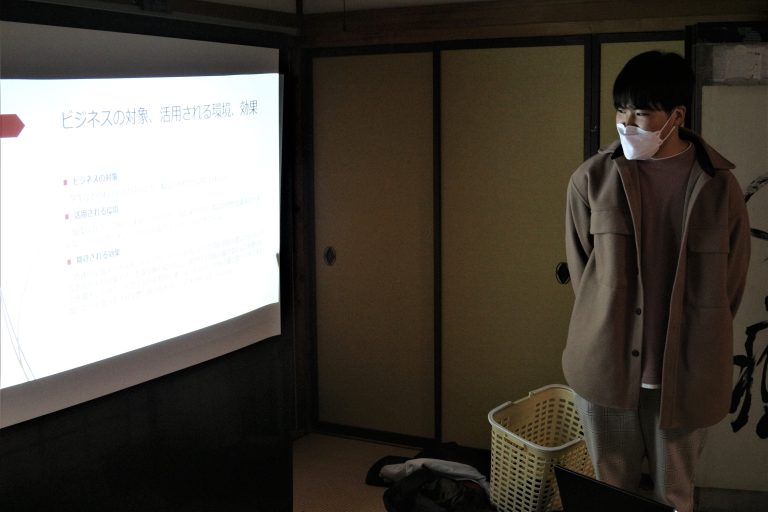

古民家ハウスで「経営学実地研究・観光まちづくり」の授業が行われました

写真ゼミ・講義